Klimabilanzierung

Die Herausforderungen von Klimawandel

Das Klima beeinflusst viele Lebensbereiche, von Ressourcen über Infrastruktur bis hin zum Tourismus. Es gibt zahlreiche Studien und wissenschaftliche Bewertungen die sich mit dem komplexen und vielschichtigen Thema Klimawandel, dessen Auswirkungen und potenziellen künftigen Risiken für die Wirtschaft, die Gesundheit und unsere Zukunft auseinandersetzen. Ein erster Schritt für Unternehmen, um mehr über die Auswirkungen ihrer eigenen Geschäftstätigkeit und deren Emissionen innerhalb ihrer Wertschöpfungskette herauszufinden, ist eine so genannte Klimabilanzierung.

Die Bedeutung einer Klimabilanzierung für die Hotelindustrie

Eine Klimabilanzierung, auch bekannt als Treibhausgasinventar (GHG-Inventar), CO2 Bilanz oder CO2 Fußabdruck ist eine systematische Erfassung und Quantifizierung der Treibhausgasemissionen, die von einem Unternehmen, einer Organisation oder einer spezifischen Aktivität verursacht werden. Diese Emissionen werden typischerweise in CO2-Äquivalenten (CO2e) gemessen, um die unterschiedlichen Auswirkungen verschiedener Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Distickstoffmonoxid (N2O) vergleichbar zu machen.

Ein Treibhausgasinventar (GHG-Inventar) ist ein unverzichtbares Instrument für die Hotelindustrie, unabhängig davon, ob ein Unternehmen unter die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) fällt oder nicht. Es ermöglicht Hotels, ihre Treibhausgasemissionen systematisch zu erfassen, zu überwachen und zu reduzieren. Dies ist nicht nur für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wichtig, sondern auch für die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, die Stärkung der Marktposition und die Erfüllung der steigenden Erwartungen der Gäste an umweltfreundliche Praktiken.

Wie berechnet man eine Klimabilanzierung?

Das GHG Protocol gilt als Goldstandard für die Treibhausgasberichterstattung, weil es umfassende, klare und international anerkannte Leitlinien bietet, die Unternehmen dabei helfen, ihre Treibhausgasemissionen konsistent und transparent zu erfassen, zu berechnen und zu berichten. Diese Leitlinien wurden durch eine breite Konsultation mit Unternehmen, NGOs, Regierungen und anderen Stakeholdern entwickelt, was ihre breite Akzeptanz und Anwendung in verschiedenen Branchen und Ländern fördert.

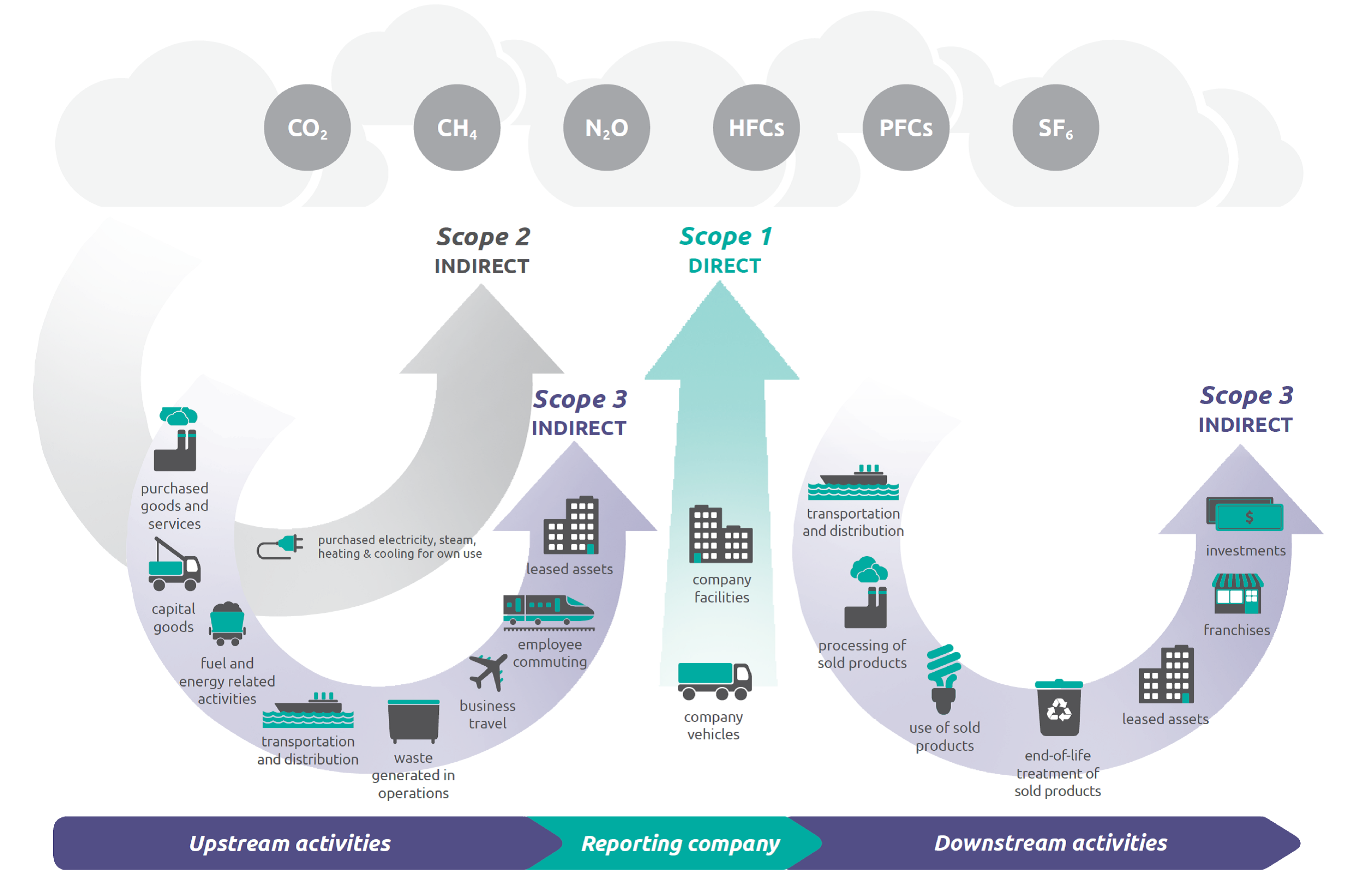

Das GHG Protocol unterteilt Treibhausgasemissionen in drei Kategorien; Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Diese Unterteilung basiert auf die Zuordnung der Treibhausgasemissionen, wo diese innerhalb der Wertschöpfungskette des Unternehmens entstehen.

Bild: GHG Protocol

Source: WRI/WBCSD Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard (PDF), page 5.

Unter Scope 1 werden direkte Emissionen erfasst, die aus Quellen stammen, die direkt von der Organisation kontrolliert werden. Dabei handelt es sich z.B. um Emissionen aus dem eigenen Fuhrpark und Emissionen, die in betriebseigenen Heizkesseln und Generatoren oder durch industrielle Prozesse entstehen. Scope 2 umfasst indirekte Emissionen, die durch den Verbrauch von eingekaufter Energie, wie Strom und Wärme, und somit außerhalb des eigenen Unternehmens, entstehen.

Die Emissionen aus Scope 1 und 2 sind in der Regel einfacher zu erfassen, weil diese Daten häufig bereits vom Unternehmen erfasst werden, wie z.B. Abrechnungen des eigenen Energieverbrauches, Aufzeichnungen über Kraftstoffverbrauch und andere Betriebsberichte, was eine präzise und direkte Datenerhebung ermöglicht. Schwieriger wird es bei der Berechnung der Emissionen aus Scope 3, die die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Die 15 Kategorien der Scope 3 Emissionen teilen sich in vorgelagerte (upstream) und nachgelagerte (downstream) Aktivitäten. In der Regel stammen 70-90% der Gesamtemissionen der Hotellerie aus Scope 3. Diese Emissionen umfassen eine Vielzahl von indirekten Quellen wie die Lieferkette (z.B. Lebensmittel und Getränke), Geschäftsreisen, Abfallentsorgung, Wasserverbrauch und die Nutzung von Einrichtungen durch Gäste. Allein die Kategorie Scope 3 „Eingekaufte Güter und Dienstleistungen“ verzeichnet häufig die größten Emissionen für Dienstleistungsbetriebe (siehe Abb.) Da diese Daten selten von den zahlreichen Lieferanten vorliegen, bietet das GHG Protocol verschiedene Ansätze zur Berechnung der Emissionen:

- Primäre Daten von Lieferanten: Am genauesten ist es, wenn Unternehmen direkte Emissionsdaten von ihren Lieferanten erhalten, ein sog. Product Carbon Footprint (PCF). Diese Daten sollten die gesamten Emissionen umfassen, die mit der Produktion und Lieferung der gekauften Güter und Dienstleistungen verbunden sind.

- Ausgabenbasierte Methode (sekundäre Daten): Diese Methode basiert auf den Kosten der gekauften Waren oder Dienstleistungen. Dieser Wert wird mit einem bestimmten Emissionsfaktor für die entsprechende Warengruppe z.B. PCs multipliziert. Die Methode ist nicht sehr genau, aber aufgrund vorhandener Datenbanken mit entsprechenden Emissionsfaktoren relativ leicht umsetzbar für Unternehmen.

- Hybridansatz: Unternehmen können eine Kombination aus primären und sekundären Daten verwenden. Beispielsweise könnten spezifische Emissionsdaten für einige kritische Lieferanten gesammelt und für weniger bedeutende Lieferanten anhand der ausgabenbasierten Methode angewendet werden.

Häufig fokussieren sich Unternehmen bei ihrer ersten Berechnung auf die Scope 1 und Scope 2 Daten. Ohne oder nur einer teilweisen Berücksichtigung von Scope 3 kann ein GHG-Inventar allerdings nur ein unvollständiges Bild der tatsächlichen Umweltbelastung eines Hotels liefern. Insbesondere in Finanzjahren, in denen große Renovierungs- oder Bauvorhaben stattgefunden haben, nehmen die Emissionen aus dem Scope 3 “eingekaufte Güter und Dienstleistungen” entsprechend zu Vergleichsjahren, in denen keine Renovierungen stattgefunden haben, zu.

Benchmarking GHG Bilanzen

Daher dienen GHG-Inventare nicht primär für den Vergleich zwischen verschiedenen Hotels oder Hotelgruppen, sondern helfen einem Unternehmen bei der Identifikation der emissionsstarken “Hotspots”. Unterschiede in der Datenverfügbarkeit, den verwendeten Berechnungsmethoden und den Systemgrenzen führen dazu, dass die Ergebnisse ebenfalls von Unternehmen zu Unternehmen variieren können.

Bilanzierungs-Tools:

Am Markt gibt es mittlerweile viele kostenpflichtige als auch kostenfreie Tools zur Berechnung des Fußabdruckes oder der Emissionsfaktoren. Daher empfehlen wir, dass Hotels bei der Wahl der Methodik sorgfältig vorgehen und vergleichen, ob alle relevanten Emissionskategorien (Scope 1-3) berücksichtigt werden, um ein vollständiges und aussagekräftiges Inventar zu erstellen.

Vorteile einer Klimabilanz

Trotz dieser Herausforderungen bietet die Erstellung eines GHG-Inventars mehrere Vorteile:

- Effizienz und Priorisierung: Durch die Identifizierung von Emissionsquellen können Hotels Hotspots erkennen und dadurch ihre Bemühungen auf die Bereiche mit hohen Emissionen wie z.B. die Logistik der eingekauften Güter und Energieverbräuche fokussieren und eine große Hebelwirkung für das Unternehmen durch die Reduktion erzielen.

- Kosteneffizienz: Durch gezielte Maßnahmen in den Hotspot-Bereichen können Unternehmen ihre Betriebskosten z.B. durch Energieeinsparungen und Abfallreduktion senken.

- Wettbewerbsvorteil: Hotels, die ihre Emissionen transparent und nachhaltig managen, können sich von der Konkurrenz abheben und umweltbewusste Gäste anziehen.

- Risikomanagement: Ein umfassendes GHG-Inventar hilft Hotels, klimabedingte Risiken besser zu verstehen und zu managen, was langfristig die Geschäftskontinuität sichern kann.

- Reputation und Glaubwürdigkeit: Eine transparente Berichterstattung über Treibhausgasemissionen stärkt das Vertrauen von Stakeholdern, einschließlich Gästen, Investoren und Behörden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein GHG-Inventar für Hotels nicht nur eine Pflichtübung für die Berichterstattung, sondern ein strategisches Werkzeug zur Steigerung der Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit ist. Auch wenn die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Hotels aufgrund unterschiedlicher Daten und Methoden eingeschränkt ist, bietet die systematische Erfassung und Reduktion von Treibhausgasemissionen klare betriebliche und ökologische Vorteile und somit einen guten Start in die Nachhaltigkeitsstrategie.

Weiterführende Informationen findet Ihr HIER.

Autorinnen: Anna Wiesler & Silvia Gonzaga

Klimabilanzierung

- 16.04.2025